义庄,一个江南小镇延续300年繁盛的密码|水润江南

发表于:2024-11-06 14:57:42

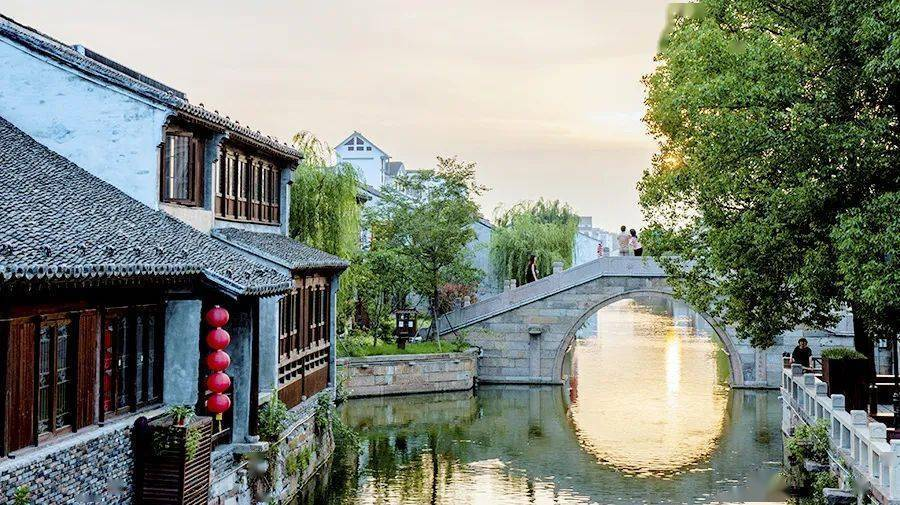

华氏义庄位于无锡江南古镇荡口,是江南地区至今保存最为完整、规模最大、存续时间最长的义庄,被誉为江南第一义庄,由清代华进思、华公弼父子创建,后来华氏子孙陆续修建,积善成德,呈于街巷。300多年来,这里孝义之风盛行,秋日来逛,扑面的暖意融融而至。

义庄是我国古代社会史、家族史上的一大创举,其设立的主要目的是赡族济贫、恤寒解困。北宋的思想家、政治家、文学家范仲淹在苏州创办的范氏义庄被视为中国义庄之始。

设立义庄是古时平衡人际关系、调和贫富矛盾、推进社会和谐的有效手段,彰显出中华民族的伦理精神和悲悯情怀,既具有敬宗睦族作用,也有重要的济世意义。早在商周时期,扶弱、济困、厚生就得到推崇,《尚书》所云“德惟善政,政在养民”,即充满“仁爱”精神,认为推行“善政”是为大德,政权的意义就在于“养民”。儒家提倡的“泛爱众而亲仁”、墨家倡导的“有力者疾以助人,有财者勉以分人,有道者劝以教人”,都是让“饥者得食,寒者得衣”,皆充满“仁爱”“慈悲”的精神。这些正是荡口华氏义庄创办的历史渊源与思想基础。

华贞固次子华兴叔靠勤劳发家,致富后“敬祖尽孝道,惠民尽已责”不仅减租惠佃,且修路架桥广行善举,并“割田百亩置义仓”用于族人的扶贫赈荒,是为华氏义庄的先导,或曰“雏形”。

明弘治十八年(1505),华贞固的曾孙华守吉克成父志,偕其子华辉创办义庄。明代松江人顾清《无锡华氏义庄记》对此作了记录。华守吉、华辉父子“割常稔之田五百亩”,以田租收入作为惠山华孝子祠的岁祭与修葺费用,其余用于赡族济困。

明中叶,华贞固的第七代孙,官拜侍读学士的“华太师”华察辞官归田,将家中万亩良田之半数(5000亩)分给贫困佃户作为“役田”用以免除族人的徭役负担,并焚毁田契以示永不收回。同时,华察倡设义田(用于慈善救助)解决族内鳏寡孤独、贫困家庭的生活及族内子弟教育费用。嘉靖时期,华察族弟、刑部侍郎华云辞官回乡后,亦捐义田千亩建立义庄。

延至清代,乾隆七年(1742),华贞固十二世孙华进思“承父志,刻苦治生,节衣缩食……阅三十余载而家资渐溢,即割膏腴千亩为赡族田”独置义田1340亩在甘露创立义庄。时任金匮知县的王允谦曾为此撰有《华氏义田记》由翰林院侍讲、书法家梁同书为之书写,并刻碑立石,以示纪念。

三年之后,华进思嗣子华公弼将原建于甘露的义庄移建至荡口仓河北岸,即位于仓河北街50号“华氏义庄”。清代这座义庄因在存世义庄中创办时间最早,也被人们亲切地称为“老义庄”。

老义庄是荡口诸多华氏义庄的经典代表,也是一个具有历史和文化意义的地标,因其创办时间较早、义田规模最大、存续时间最长,而被誉为“江南第一义庄”。而荡口古镇因为在江南地区拥有义庄数量最多,也经常被赞为“江南第一义庄”,义庄成了荡口的代名词。

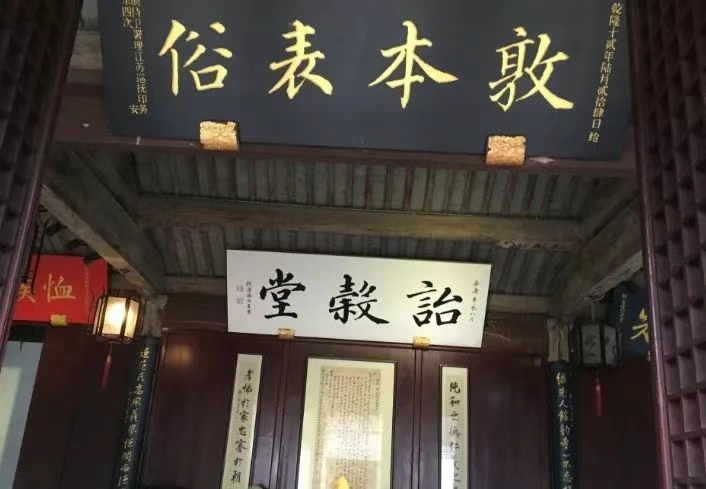

老义庄赡族济贫、建祠办学,使族人困可无忧、贫者有赖,里邑受益颇多。在科举考试中,明清两代仅获得资助考取进士者多达22人。华进思的义善之举受到乡民拥戴和县府表彰,并申报朝廷以期“天子嘉之”一位安姓巡抚初以为华进思是“弋名钓誉者”,故亲往实地验看,却发现“义田事略倍悉其详,察其人又诚厚笃实”,于是特书“敦本表俗”匾额“以旌之”。

该匾现存于义庄内。时任刑部尚书汪由敦,也在《梁溪华君捐田赡族事闻》中盛赞其“美哉,君之举乎!”乾隆十九年(1754)华进思病逝于安徽休宁县丞任上,休宁县民流泪送别,荡口族人则阖族拜迎。

此后,因时局动荡,民生多艰,“一岁之登仓有限而四穷之待哺殊多”,仅凭老义庄已穷于应对,义善天下的华氏族人又纷纷捐田筹款,增建、扩建义庄,以补老义庄之困。荡口一地先后出现了永义庄、春义庄、襄义庄、芬义庄等大小义庄。

“永义庄”,初由永喜支华锡麟首捐田243亩,其后三锡支华柱馨、翼望支华裕元合捐义田400余亩,又得到近20户族人共襄善举,捐田数60多起,集得义田总数逾1174亩,于道光二十四年(1844)正式建庄。因为参捐者人数多,且多为普通平民,故有“平民义庄”之美名。

“春义庄”由华应斋捐田500亩,但在筹建过程中华应斋不幸突然病逝,其子嗣仍然按照原定计划,继续筹建义庄,使之正常运营。“襄义庄”为华文奎所创办。其祖上曾专事缝纫,其本人少年时赴沪学徒,后在上海开设华纶绸缎皮货庄和钱庄,发迹后回荡口购置田产经若千年积累,于1924年捐田300亩筹襄义庄,庄名暗喻了“共襄善举”之意。至1949年中华人民共和国成立,荡口华氏一族的义庄数量和义田庄产规模为无锡县之首。

严谨的管理制度和规范化运作是荡口华氏义庄持久兴旺的重要原因,其在管理机制、人员设置、田租收放、钱款管理、收支账目等方面制定严格的规范和实施细则。

乾隆八年(1743),华进思在建立老义庄时制订有《义庄条约》:义庄设有董事一人、司事二人,“须本族中品行端方,家业殷实者”,三人共同掌管义庄业务,账目公开透明,随时接受庄董审核和族人监督。“事得其人则事举,不得人则事废”义庄管理班子“任期三年,好则连任”,一旦发现管理者有“侵挪情弊”行为,则“不拘年数,即以更换”可见惩处严明,绝无姑息。

《义庄条约》还详细规定“专责任以固义田、量租息以均出入、定薪俸以时支取、严查察以杜弊端、别宗孤以防顶冒、辨老幼以定年例、谨调度以惜物用、借考费以鼓锐气、助婚资以重嗣续、贴葬费以安骸骨”等十条规定。

义庄的主要帮扶对象为鳏寡孤独、老弱病残和贫困者,但对受助资格又有严格甄别和详细规范,指出义庄赡养标准“日有食,岁有衣,婚嫁凶丧咸有赡养”但非无限制提供物质支持。

以华老义庄为例,其条约明确规定:对丧失劳动能力的鳏寡孤老采取全数资助,但并对丧夫守寡需抚养子女的寡妇则只资助一半,因其自身还有劳动能力;对缺少寒衣过冬者则有针对性地资助其棉衣棉裤;对到了婚配年龄而无钱婚配的年轻族人则资助一定额度的婚娶费用;对去世无地可葬者,则由义庄的“同善社”统一提供丧事费用,施舍棺木,并指定义田予以安葬;对学习努力、功课优异需要外出会考者,则根据情况资助路费盘缠;但对健康、年轻、有劳动能力者则不予资助,并促其自力……一系列规定可谓科学严谨而注重实际。规范严谨的管理使义庄的田产、实业、钱粮得到规范使用,让真正需要救助者及时获得帮助。

江南崇文重教,人文昌明。为了家族的持久兴盛义庄大都设有义塾、义学,对教育的资助力度尤大。从老义庄的账目支出看,每年用于教育的资金约占总支出的 20%。义塾、义学,最初是为了解决家族子弟读书而创办,主要为了惠及家族内部。

但荡口华氏义庄在兴办义塾、义学的过程中,却从传统家族教育逐渐向社会教育转型,尤其是光绪三十一年(1905)废科举、兴新学后义塾纷纷转型为新式公益学校,惠及面逐渐扩大,如华芬义庄的怀芬书院转型为果育学堂,再转化成为社会公益性教育机构“果育鸿模学校”,免费教育也从本族扩大至外族,再延伸至周边乡镇,“选天下英才而育之”大量吸纳异姓子弟入学,显然已具备了近代社会化教育的特征。

荡口华氏义庄的创办者,大多拥有外出游历的经历,或为官,或经商,所以虽然身处农业社会但并未完全秉持“以农为本”思想。许多义庄在进行赈济扶贫助学的同时,还进行市场化经营,如华老义庄开展典当租赁、碾米、酿酒、糟坊、商铺等业务,以农商济义庄,使义庄资产不断增值,实力进一步得到扩充。华存宽、华鸿模父子,还将义庄闲置资金投入商业运作,在运河边开设堆栈,并投资房地产业,将所获赢利再回输义庄。

因此,当有的义庄因收入微薄、难以维系时,荡口华氏的几家义庄却能通过工商运营充实义庄资本,保证了义庄的正常运转,并不断拓展慈善资助的规模,成为江南地区实力最雄厚的义庄群体。也正因此,荡口华氏义庄凭借不容小觑的实力受到各方敬重而得以参与地方决策,如米业公所在讨论粮食议价时,会听取义庄意见;实施减租、延租等举措时,也必先征得义庄方面的首肯;义庄还是庙会、节庆等社会活动的重要筹办者,发挥了重要的社会功能。

义庄在传统社会中不仅承担了重要的济世功能,其背后蕴含的伦理精神对于社会和谐秩序的构建也具有深远的历史意义。

首先,义庄创办的宗旨主要是赡族扶贫、助学济困,具有鲜明的公益性特征,具有“仁爱”的普泛意义和华夏民族鲜明特征的伦理精神。所谓伦理,是指处理人与人、人与社会相互关系时应遵循的道理和准则。伦理学者樊浩教授进而指出:伦理是人类的家园和“安宅”秩序,精神则是回归家园的达道。伦理精神既是中国人文传统的重要基因,也是华夏民族追求道德完善的必由之路。在社会秩序、人际关系中,伦理精神很大程度体现为“仁爱”“慈善”和“悲悯情怀”古代社会的义庄,正是基于这种伦理精神的导引而诞生,亦通过扶弱济困、济人危难的方式得以体现。

这种救人危难的善举,有“渴时一滴如甘露”之功,也是维系社会关系和谐的精神纽带,更是人本性中珍贵的“善”之光的折射。《孟子》曰“出入相友,守望相助疾病相扶持”《管子》曰“死丧相恤,祸福相忧”,明代吕近溪说“世间第一好事,莫如救难怜贫”可见这种互相帮扶、相互慰藉,自古就十分被看重,这种互帮互助、共克时艰,也许可视为古代“命运共同体”意识的体现。

其次,虽然华氏义庄初起时更多出于敬宗睦族的需要,以维护协调家族的内部关系、巩固宗法家族的凝聚力,但随着义庄的发展、资助范围的不断扩大,从本族至异族,又延至邑人,从救人水火、扶危济困到修路架桥、助学育人,便使义庄属性超越了一个家族的范畴而具有了更广泛的济世色彩和社会意义。

这种从一族、到一地、普惠广泛的义善之举,不仅缓解了社会矛盾、缩小了贫富差距,也有效维系了社会的稳定与人际和谐,并在社会上营造了一种“助人为乐”“互助友爱”的风气,这是任何时代、任何社会维护人伦秩序都需要的。尤其是在古代中国,“家国”关系特殊,“家国同构”有着基本一致的内在机理,家族的宗法制度也是维系封建制度乃至集权政体的重要基础,“家规”是为“国法”的补充,成为中国传统社会治理的基本手段之一,即所谓“家齐才能国治”。

正如《礼记·大学》所指出,“欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身……身修而后家齐;家齐而后国治,国治而后天下平”。义庄之所以得到明清统治者的肯定和赞赏,很大程度也是因其巨大的社会调和作用。

以历史眼光看,义庄是农业文明时代的产物,它诞生于农业文明走向高峰的历史时期,发展壮大于农业社会逐渐衰微时期,在那个时代对维护家族稳定和谐、社会运转秩序具有重要调控和完善作用,这既是家族绵延赓续的需要,也是传统伦理精神、民间士绅情怀与社会统治需求相一致的结果。

虽然,时代转型后,慈善救助主体从民间转为政府,义庄不再具有存在的经济基础和社会环境,但义庄所秉持的以“义善为核心的伦理精神、人文情怀,以及严格的管理制度、与时俱进的运营机制等,仍可以给我们许多启示和借鉴。慈善和悲悯是人类永远的情怀,这也是荡口义庄的价值意义之所在。

作者:庄若江