钱穆与钱伟长故居

发表于:2024-11-07 10:12:03

遇“荐”活力无锡别样风采,让浸润书香的思考成为一种习惯,让“行走中的阅读”成为一种时尚。市级机关“传承江南文脉 争当时代先锋”主题读书月开展以来,党员干部们深入无锡寻访“百宅百院”,广泛参与无锡城市文化脉络梳理、文化遗产宣介解读、文创产品研发等活动,以游记、散文、原创诗歌等形式标注魅力城市文化底色。现择优刊登,以飨读者。

恰逢春暖,天朗气清。我驱车来到钱穆钱伟长故居,只见眼前一座江南院落,白墙黛瓦,门悬红底金匾“七叶衍祥”。门右有一大石,石上刻着“钱穆钱伟长故居”。故居格致典雅,有四进,静静讲述着钱穆与钱伟长心系故土、治学兴国的爱国故事和钱氏“一门六院士”的家风佳话。

踏入故居第一进,见一屏风,屏风上是钱穆与钱伟长的二十九世祖钱邵霖公像。钱邵霖“亲见七代,五世同堂”,此一进即名为“五世同堂”。

过第一进,侧边有一乐室,用数字技术活化了钱伟长的童年记忆:每天一到晚饭后,都有一个小时的音乐活动。他的父亲(钱挚)擅长琵琶和吹笙,四叔(钱穆)擅长吹箫,六叔和八叔则吹笛、拉二胡,钱伟长就坐在一边打碗击板。回忆这段往事,钱伟长曾说:“融乐的家庭及长辈的楷模,启迪着像我这样的年轻人,懂得要洁身自好,刻苦自立,胸怀坦荡,积极求知,安贫正派。”

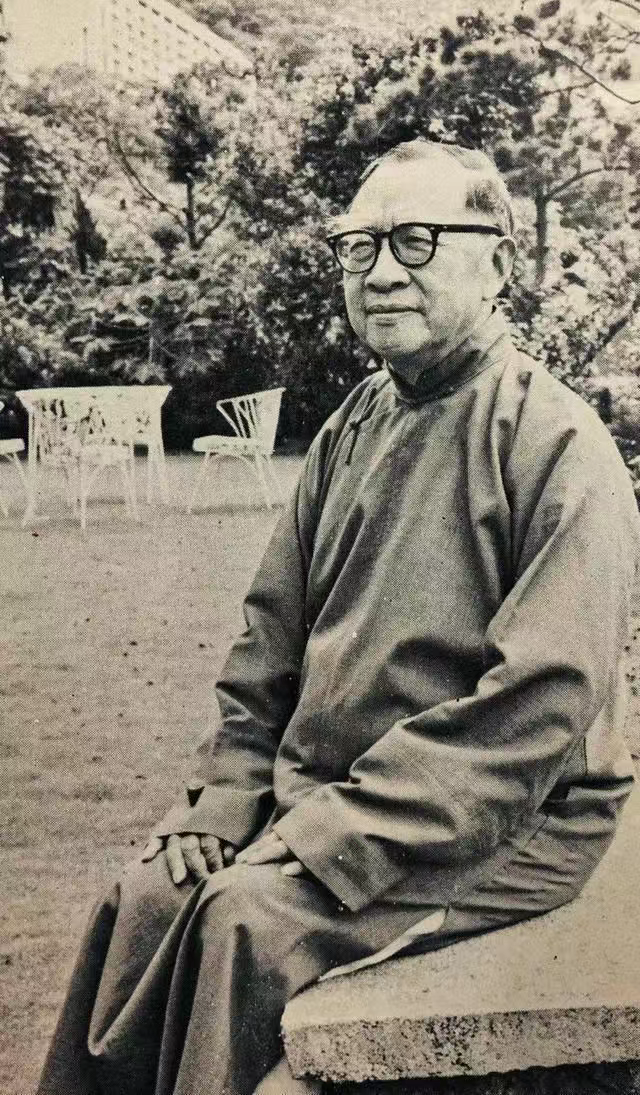

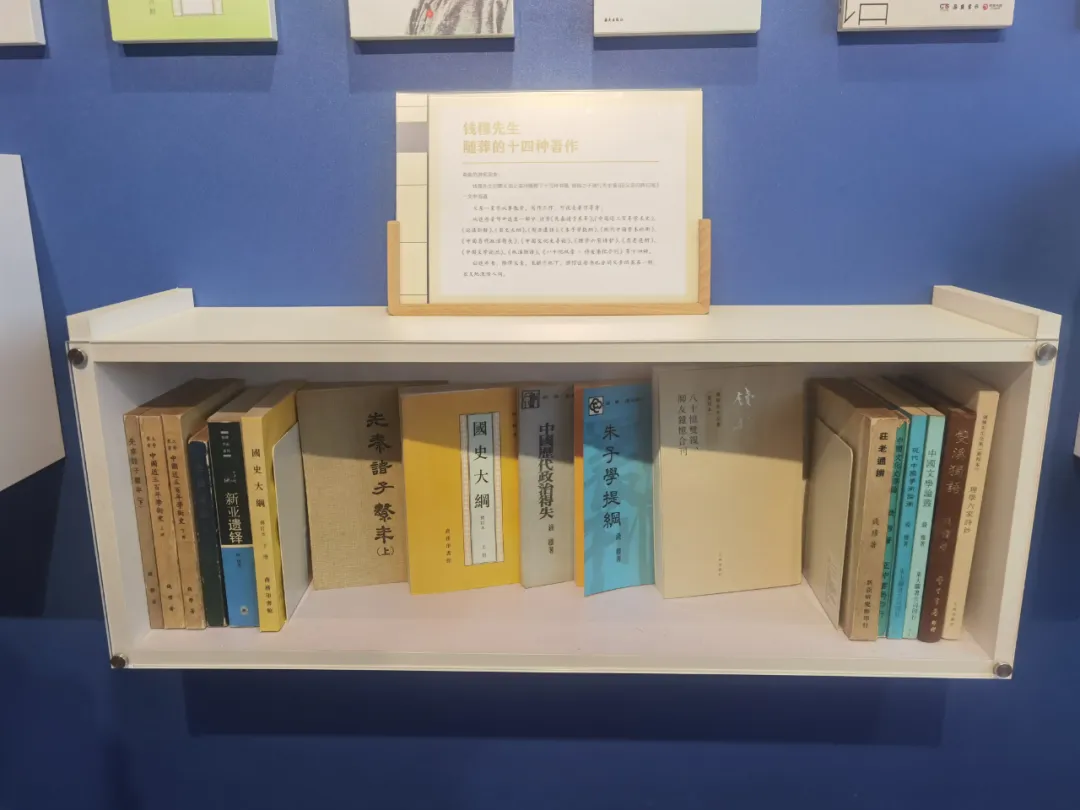

经鸿议堂、素书堂,走入第四进齐眉堂,便是钱穆纪念馆。钱穆学问天赋极高,他在苏州中学工作时,所作《先秦诸子系年》为顾颉刚激赏,邀至燕京 大学任教。1930年于《燕京学报》上刊发《刘向歆父子年谱》一文,成为轰动学术界的成名作。钱穆曾说“上堂教书,是我正业。”他躬耕教坛七十多年,《先秦诸子系年》《中国近三百年学术史》《国史大纲》《朱子新学案》等鸿篇巨著至今依然是文史学界的高峰。

《国史大纲》写于抗战最艰苦的阶段,他在重庆国难版扉页上写着“本书将奉献于前线抗战为国牺牲的百万将士”,坚持国人必须对本国历史保有“温情与敬意”。1986年,他在告别杏坛的最后一堂课上殷殷寄语“你是中国人,不要忘了中国……”爱国情深,怀乡意切,他在港台常常怀念故乡的太湖,遗嘱更是特别强调:如果人不能回去,也要葬回去。1992年,钱穆的骨灰归葬太湖西山,魂归故里。

“国家需要就是我的专业”

走出钱伟长纪念馆,不禁令人沉吟是什么让钱氏一门高风亮节、清芬泽世?下了小楼,往前走,我似乎找到了答案。只见一厅堂——怀海堂,左右墙上挂着吴越武肃王钱镠(852—932年)的训示“孝悌忠信,礼义廉耻”,正前方是钱氏传家之宝——《钱氏家训》。边上两间耳房,将《家训》背后的家风故事娓娓道来。我不禁想起钱穆《八十忆双亲》中钱父教子的故事。钱穆才高,9岁时曾有一次露才扬己,他的父亲当下未有多言。第二天路过一座桥,父亲问钱穆是否认得“桥”字,钱穆说认得。便又问将“桥”的偏旁由“木”换成“马”是什么字,钱穆说是“骄”。父亲再问钱穆是否知道“骄”的意思,钱穆说知道。这时候父亲挽着钱穆的手臂,轻声问他:你昨天的行为是否和“骄”字相近?钱穆一听此语如闻雷震,父亲此教刻骨铭心。

走出钱穆钱伟长故居,啸傲泾横在眼前,这是伯渎河的支流,为泰伯奔吴所修。三千年前,周文化就顺着江南的水道润泽这一方土地,历史文脉与现代文明在粼粼波光中交相辉映,给人以无穷的精神力量。

钱氏私立又新小学校

1907年冬天,正好常州府中学堂新成立,钱穆之兄考取师范班,为班长。而后,钱穆也考取常州府中学堂中学班。1911年(辛亥年),钱穆转学南京钟英中学校,悉昨夜革命军已在武汉起义,至学校,同学已四散,学校也不许留人,只得返回家中。1912年(民元春),钱穆因无从筹学费,就带了十三岁的六弟去七八里外秦家水渠三兼小学校任职。1913年,转入无锡荡口鸿模私立学校任国文教师。1914年,暑期后,受聘梅村无锡县立第四高等小学任教,兼鸿模小学课。1914年,1915年,因住宅两次失火,钱穆夫妇及母亲无屋可居,合家迁居荡口镇南复盛墙门阐侧院(房东华氏)。

钱穆先生25岁时,任泰伯乡后宅初级小学校长(1919年秋-1922年夏),因对美国杜威博士来华演讲词极感兴趣,受其影响,钱穆转入初级小学与幼童接触,作一番从头开始的实验,探研中外教育异同的得失。期间,钱穆先生又兼职无锡最早的乡村图书馆之一的泰伯图书馆馆长,其馆址就在小学旁。

民国十一年(1922年)后,钱穆先生在厦门、无锡、苏州等地任中学教师。民国十九年(1930年),由顾颉刚推介,聘为燕京大学国文讲师,跻身学术界。抗战前,任燕京大学、北京大学、清华大学、北平师范大学教授,讲授学术思想史,确立其学术地位。抗战时,随北大南渡,著《国史大纲》,并先后在西南联合大学、齐鲁大学、武汉大学、浙江大学、华西大学、四川大学主讲文史课程。抗战后,执教于昆明五华书院、云南大学、江南大学、广州私立华侨大学。1949年南赴香港,创办新亚书院。1967年迁居台北,任中国文化学院史学教授。

钱穆毕生弘扬中国传统文化,高举现代新儒家的旗帜,在海内外产生了巨大的影响。中国学术界尊之为“一代宗师”,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。其著述颇丰,专著多达80种以上。代表作有《先秦诸子系年》《中国近三百年学术史》《国史大纲》《中国历代政治得失》《中国历史精神》《中国思想史》《宋明理学概述》等。还出版多种论文集,如《中国学术思想史论丛》《中国文化丛谈》等。

1990年8月30日,96岁在台北去世。1992年归葬于太湖之滨苏州。钱穆先生是中国近现代历史学家、思想家、教育家,国学大师。台湾中央研究院院士,台北故宫博物院特聘研究员。